商品期货是期货交易中最主要、最古老的一个大类,它指的是以实物商品作为标的物的期货合约。

就是买卖双方现在约定一个价格,在未来某个特定的时间,买卖特定数量和质量的某种“实实在在的商品”。

商品期货的核心定义与特点

核心定义 商品期货是一种标准化的期货合约,合约中规定了交易商品的种类、数量、质量、交割地点和交割时间等要素,由于是标准化合约,它不像现货交易那样需要买卖双方一对一协商所有细节,极大地提高了交易效率。

主要特点

- 杠杆性:交易商品期货不需要支付合约的全部价值,只需要缴纳一小部分资金作为保证金即可,保证金比例可能为8%-15%,这意味着你用10万元资金可以交易价值100万甚至更多的合约,杠杆效应可以放大收益,也同样会放大风险。

- 双向交易:既可以“做多”(买入合约,预期价格上涨后卖出获利),也可以“做空”(卖出合约,预期价格下跌后买回平仓获利),无论市场上涨还是下跌,都有盈利机会。

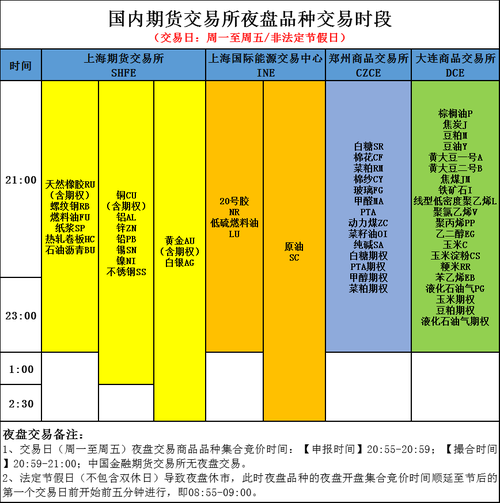

- T+0交易:当天买入的合约,当天就可以卖出,交易非常灵活。

- 每日无负债结算:交易所每天收盘后会根据当天的结算价计算每个账户的盈亏,盈利会划入账户,亏损则需从账户中扣除,如果账户保证金不足,需要在规定时间内补足,否则可能会被强制平仓。

- 到期交割:与股票等金融资产不同,期货合约有到期日,投资者可以选择在到期前平仓了结,也可以选择进行实物交割(虽然绝大多数个人投资者选择平仓,交割主要由机构和企业参与)。

商品期货的主要分类

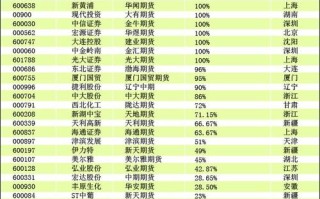

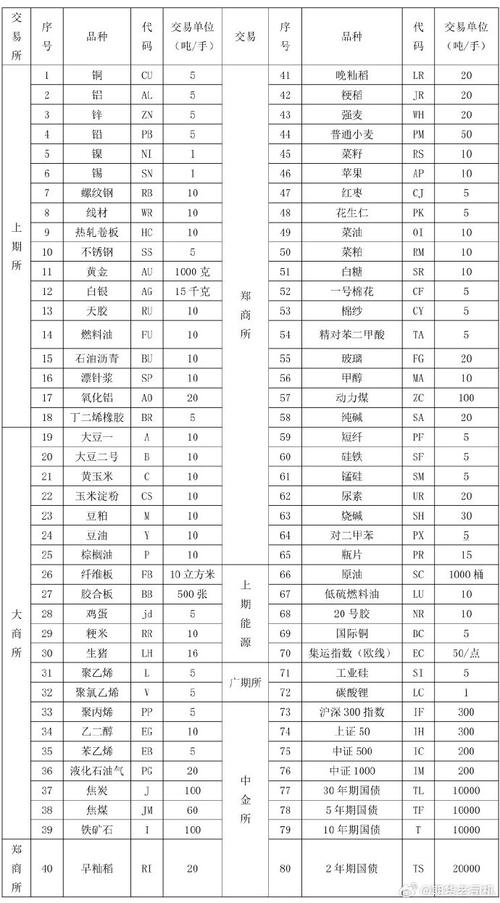

商品期货的品种非常丰富,通常可以分为两大类:农产品期货、金属期货和能源化工期货。

农产品期货

这是最早出现的期货品种,与气候、季节、国家政策、供需关系等因素密切相关。

- 谷物与油籽类:

- 大豆、豆粕、豆油:产业链完整,关联性强,是全球交易最活跃的农产品期货之一。

- 玉米、玉米淀粉:重要的粮食和工业原料。

- 小麦、稻谷:主要粮食作物,价格受国家政策影响较大。

- 棉花、白糖:重要的经济作物。

- 畜产品类:

- 生猪、生猪期货:与“猪周期”紧密相关,价格波动剧烈。

- 鸡蛋、鸡蛋期货。

- 软商品类:

- 天然橡胶、咖啡、可可:产地集中,受天气和国际贸易影响大。

金属期货

可以分为贵金属和工业金属,其价格通常与宏观经济、美元指数、地缘政治等因素密切相关。

- 贵金属期货:

- 黄金、白银:传统的避险资产,具有金融属性,常被视为对抗通胀的工具。

- 有色金属期货:

- 铜:被称为“工业时代的黄金”,是衡量全球经济的“晴雨表”。

- 铝、锌、铅、镍、锡:基础工业原料,广泛应用于建筑、汽车、电力等行业。

- 黑色金属期货:

- 螺纹钢、热轧卷板:与房地产和基建投资密切相关,是观察中国经济的重要指标。

- 铁矿石、焦煤、焦炭:钢铁生产的主要原材料,受全球供需和环保政策影响显著。

能源化工期货

这类品种价格波动剧烈,与地缘政治、OPEC组织决策、库存数据和全球经济景气度息息相关。

- 能源类:

- 原油:现代经济的“血液”,是全球最重要的大宗商品。

- 燃油、沥青:原油的下游产品。

- 化工类:

- PTA(精对苯二甲酸)、甲醇、PVC(聚氯乙烯)、PP(聚丙烯)、塑料(线性低密度聚乙烯LLDPE):都是重要的化工原料,广泛应用于纺织、建材、塑料等行业。

商品期货的功能与作用

商品期货不仅仅是投机者的乐园,它对整个经济体和产业链都发挥着至关重要的作用。

价格发现功能 期货市场是一个公开、集中的交易场所,买卖双方基于对未来供需的预期进行竞价,最终形成的期货价格能够反映商品未来的价值,这个价格信号为生产者、消费者和政府提供了权威的参考。

套期保值功能 这是期货市场最核心的经济功能。

- 生产者(如农场主、矿主):担心未来商品价格下跌,可以在期货市场卖出期货合约,锁定未来的销售价格,对冲价格下跌的风险。

- 消费者/加工企业(如食用油厂、炼钢厂):担心未来原材料价格上涨,可以在期货市场买入期货合约,锁定未来的采购成本,对冲价格上涨的风险。

投资与投机功能 为市场提供了流动性,投机者通过承担价格波动的风险,来博取价差收益,他们为套期保值者提供了交易对手,使得市场能够顺畅运行。

参与商品期货交易的风险

商品期货交易风险极高,不适合所有投资者。

- 价格波动风险:商品价格受多种因素影响,波动剧烈,可能导致巨大亏损。

- 杠杆风险:杠杆是双刃剑,它会放大亏损,甚至可能导致保证金亏光,负债交易。

- 流动性风险:某些不活跃的合约可能在交易时难以找到对手方,导致无法平仓。

- 政策风险:国家产业政策、进出口政策、环保政策等都可能对商品价格产生重大影响。

- 交割风险:对于个人投资者,如果持仓至最后交易日且未平仓,将面临复杂的实物交割流程和费用。

商品期货是一个连接生产与消费、反映宏观经济脉搏的复杂市场,它既是企业规避价格风险、锁定利润的金融工具,也是专业投资者进行资产配置和投机的渠道。

对于普通投资者而言,在参与商品期货交易之前,必须:

- 深入学习:了解你所交易品种的基本面、产业链、影响因素。

- 管理风险:严格控制仓位,设置止损,永远不要满仓操作。

- 模拟交易:先在模拟盘上练习,熟悉交易规则和流程。

- 量力而行:只用闲钱进行投资,确保即使亏损也不会影响正常生活。

标签: 国内商品期货品种大全 新手必知的期货交易品种 商品期货交易品种分类及特点