什么是经营证券期货业务许可证?

定义: 经营证券期货业务许可证是中国证监会依法核准,由机构住所地证监局颁发,授予特定金融机构在中国境内从事特定证券或期货业务的法律凭证,它明确了该机构可以从事的具体业务范围。

核心要点:

- 颁发机构: 中国证券监督管理委员会(CSRC)及其派出机构(各地证监局)。

- 核心作用: 市场准入,它是金融机构开展证券期货业务的“通行证”,是监管的第一道门槛。

- 法律依据: 主要依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国期货和衍生品法》、《证券公司监督管理条例》、《期货交易管理条例》等法律法规。

哪些机构需要申请?

根据业务性质的不同,需要申请的机构类型也不同,主要分为两大类:证券类和期货类。

(一) 证券类机构

-

证券公司:

- 这是最核心的机构,根据其业务范围,可以申请从事证券经纪、证券投资咨询、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问、证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、其他证券业务(如融资融券、证券质押式回购、约定购回等)。

- 不同的业务需要单独申请相应的业务牌照,一家公司可能先获得经纪和承销牌照,后来再申请融资融券牌照。

-

证券投资咨询公司:

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删)专门从事证券投资咨询业务,为投资者提供证券投资分析、预测建议等服务。

-

基金管理公司:

从事公募基金、私募基金等资产管理业务,虽然其主要监管机构是中国证监会,但其核心业务属于大资管范畴,与证券市场紧密相关。

-

私募基金管理人:

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删)在中国证券投资基金业协会(AMAC)完成登记,但从事证券类私募基金管理业务,仍需遵守中国证监会的监管规定。

(二) 期货类机构

-

期货公司:

核心业务包括期货经纪、期货投资咨询、资产管理等,其业务范围也需要单独申请。

-

期货公司营业部:

期货公司在异地设立的分支机构,也需获得相应的经营许可证。

-

其他机构:

如为期货公司提供中间介绍业务的(IB)机构,也需要获得相应的资格。

主要业务范围举例

许可证上会明确列示该机构被批准开展的具体业务,以下是一些常见的业务类别:

证券类业务:

- 证券经纪业务 (S Securities Brokerage): 最常见的业务,即证券公司接受客户委托,代理客户买卖证券(股票、债券、基金等)并收取佣金。

- 证券投资咨询业务 (S Investment Consulting): 向客户提供证券投资分析、预测或建议。

- 证券承销与保荐业务 (S Underwriting & Sponsorship): 帮助企业(上市公司)发行股票、债券等,并对上市公司的持续经营情况进行督导和推荐。

- 证券自营业务 (S Proprietary Trading): 证券公司使用自有资金进行证券投资,以获取收益。

- 证券资产管理业务 (S Asset Management): 设立集合资产管理计划或定向资产管理计划,接受客户委托,进行证券投资。

- 融资融券业务 (S Margin Trading & Securities Lending): 向客户出借资金或证券,供其进行交易。

- 其他业务: 如证券质押式回购、约定购回、代销金融产品等。

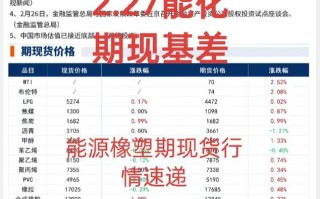

期货类业务:

- 期货经纪业务 (F Futures Brokerage): 代理客户进行期货合约交易。

- 期货投资咨询业务 (F Investment Consulting): 提供期货交易相关的投资建议。

- 期货资产管理业务 (F Asset Management): 设立资产管理计划,投资于期货等衍生品。

申请流程概览

获得经营许可证是一个严格、审慎的过程,通常包括以下步骤:

-

筹备与申请:

- 确定拟设机构的名称、组织形式、注册资本、股权结构、业务范围等。

- 向中国证监会提交设立申请,报送包括公司章程、股东背景、高管人员资格、内部控制制度、风险管理制度等在内的一系列申请材料。

-

审查与反馈:

- 证监会对申请材料进行形式审查和实质审查,可能会要求申请人进行补充说明或修改。

- 审查的核心是股东资质、高管人员胜任能力、公司治理结构、内部控制和风险防范能力。

-

现场检查:

在审查过程中,监管机构可能会对筹备中的机构进行现场检查,核实其筹备情况是否与申请材料一致。

-

核准与颁发:

- 如果申请材料符合所有要求,中国证监会会作出准予行政许可的决定。

- 机构在完成工商登记等后续手续后,由住所地证监局向其颁发《经营证券期货业务许可证》。

-

持续监管:

- 获得许可证后,机构并非一劳永逸,中国证监会及其派出机构会对其进行持续的、非现场和现场监管,包括定期报告、风险指标监控、现场检查等。

- 如果机构出现违规经营、风险失控等情况,监管机构会采取责令改正、暂停业务、撤销许可证等处罚措施。

重要性总结

- 合法性的基石: 是机构合法开展业务的唯一凭证,无证经营属于严重的非法金融活动。

- 投资者保护的屏障: 高标准的准入门槛旨在确保进入市场的机构具备足够的专业能力和风控水平,从而保护投资者利益。

- 市场秩序的保障: 通过对持牌机构的监管,维护证券期货市场的“三公”原则(公平、公正、公开),防止市场混乱和系统性风险。

- 机构信誉的象征: 持有许可证意味着该机构已通过国家最严格的金融监管审查,是其专业性和合规性的重要体现。

经营证券期货业务许可证是中国金融监管体系中的核心制度,是连接监管机构、金融机构和投资者的关键纽带,对于维护整个资本市场的健康稳定至关重要。

标签: 证券期货业务许可证申请条件 证券期货业务许可证监管要求 证券期货业务许可证重要性分析